Общие сведения о холодильных агрегатах.

Температура Воздуха в грузовых трюмах и танках (отсеках) специализированных судов (рефрижераторов), в провизионных камерах и специальных холодильных шкафах судов транспортного и технического флота должна поддерживаться на определенном уровне в зависимости от вида продуктов и сроков их хранения. Для поддержания в том или ином помещении температуры ниже температуры окружающей среды необходимо отводить от него теплоту, которую вносят в охлаждаемое помещение средства вентиляции, электроосвещение, люди, свежая порция неохлажденных продуктов и т. д. В основу получения низких температур в холодильных агрегатах положен процесс кипения рабочего тела. При определенных условиях этот процесс изменения агрегатного состояния тела сопровождается отбором теплоты от охлаждаемой среды.

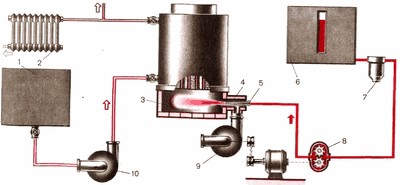

Комплекс механизмов, теплообменных аппаратов и трубопроводов, включенных в холодильный агрегат, образуют замкнутую систему, по которой прокачивается жидкость (хладагент), обладающая свойством переходить в парообразное состояние при низких температурах и давлениях. Для перехода жидкого тела в парообразное состояние к нему, как известно, должно быть подведено определенное количество теплоты. Хладагент в процессе парообразования отбирает теплоту от окружающего теплообменный аппарат воздуха, что и приводит к снижению температуры в охлаждаемых помещениях. В качестве холодильных агентов используют вещества, кипящие при низкой температуре и атмосферном давлении, безопасные для жизни и здоровья человека, инертные по отношению к конструкционным материалам, обладающие химической стойкостью, противопожарными, взрывобезопасными свойствами и другими характеристиками. Чаще всего в качестве хладагентов холодильных агрегатов используют аммиак (NH3), дифтордихлорметан (CFC12) и дифтормонохлорметан (CHF2CI). На рефрижераторных судах в качестве хладагента применяют, как правило, аммиак или дифтордихлорметан (хладон 12), а на судах транспортного и технического флота — хладон 12 и дифтормонохлорметан (хладон 22).