Разговор о синтезе, об орнаменте и его роли в сложении стиля не только касался принципов формообразования, но непосредственно упирался в них. Некоторые исходные принципы рассмотрения проблемы формообразования нами уже выявлены. У нас неоднократно шел разговор об ориентации стиля на органические формы, о своеобразном витализме модерна. Ориентация на органическое начало проходит через все уровни, начиная от идей «философии жизни», тяги к естественности в человеке (например, у Гогена), к стихийному проявлению витальных сил через «органическую» природу иконографии — к формообразованию.

Непосредственно с «витализмом» связана и та система уподоблений, констатацией которой мы и начали и закончили предшествующую главу об орнаменте. Эта система уподоблений возникает из взаимозаменяемости искусств, но переходит в плоскость взаимоотношений искусства и объективной реальности. Произведение искусства или какая-то его часть уподобляется органической форме или предмету. Возникает формула своеобразного мимезиса — но, скорее, не подражания, а подделки. В результате того, что эта подделка стремится к буквальному повторению объекта (разумеется, в ином материале), условность образа усиливается благодаря эффекту парадоксальности. Мимезис как бы приобретает метафорический характер.

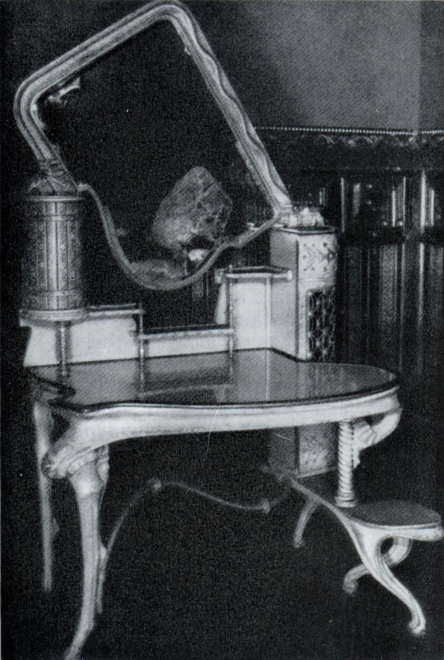

Оба эти качества — органичность и имитационность — являются отправными точками в процессе формообразования модерна. Эти качества, реализуясь непосредственно, дают наиболее откровенные варианты «мимикрического» формообразования. Иногда эти примеры кажутся причудами стиля, но эти причуды последовательно выражают его сущность. Одним из наиболее красноречивых примеров этой тенденции является туалетный столик Антонио Гауди (1885—1889). Стремление мастера к парадоксальности сказалось в странной форме зеркала, поставленного углом кверху, вернее, прилепленного к цилиндрическим стойкам на различных уровнях справа и слева. Никакой симметрии нет в расположении деталей, абсолютно разрушено равновесие частей. Но главная деталь, которая способствует этому разрушению, — «идущие» ножки стола с одной его стороны. Кривые, изогнутые, они имитируют походку крадущегося человека. Другие — «стоящие на месте» ножки столика, хотя и никуда не идут, но тоже подчиняются тому же закону подражания природным формам: они уподоблены ногам какого-то фантастического животного — с маленькими копытцами у оснований, суставами повыше и бахромой волос наверху, в том месте, где ножка уже соединяется с несомой плоскостью стола. Кстати, Гауди в своих произведениях прикладного искусства часто применяет такой прием, создавая звероподобные ножки, колонки и другие детали.

В модерне распространилась широкая мода на разного рода изделия, имитирующие цветок в стакане или вазе, букет. Делается такой предмет из разных материалов, окрашивается в различные цвета, уподобляясь натуре. В Государственном Эрмитаже хранится «Орхидея золотая, расписанная оранжевой и розово-белой эмалью, с листьями из яшмы, в вазочке из горного хрусталя» работы неизвестного французского мастера конца XIX столетия. Стремление к полному тождеству с натурой таково, что в хрустале имитируется налитая в вазу вода, а стебель цветка преломляется, как это обычно бывает в воде. Вместе с тем мастер не собирается обмануть человеческий глаз до конца. Никому не придет в голову, что перед ним живой цветок, натуральная вода, свернувшиеся винтообразно листья. Когда застывает в полной неподвижности что-то живое, создается ощущение смерти этого живого. Модерн любит обыгрывать этот эффект и в скульптуре, и в прикладном искусстве. Поэтому имитационный прием таит где-то рядом эффект полной условности. Их контраст при постоянной близости является особенностью метода модерна.

Цветы и букеты в вазах производились в изобилии в разных странах. В России большим мастером этого жанра был П. К. Фаберже, «цветы» которого позволяют вспомнить и русскую имитационную графику позднего классицизма (Ф. Толстой), и ювелирные поделки рококо.

Антонио Гауди. Туалетный стол. 1885—1889

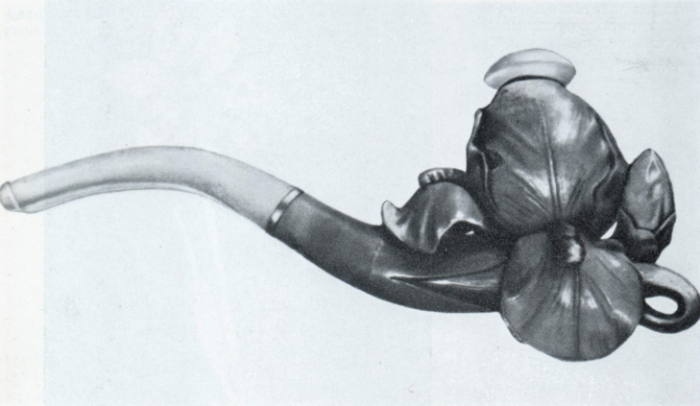

Иногда предмет, имеющий функциональную задачу, приобретал форму цветка или листа. Примером может служить чаша неизвестного немецкого мастера (ок. 1900) с четырьмя листьями лотоса, правда, не натуральными, а стилизованными, или курительная трубка Ж. Зоммера, вырезанная в виде цветка ириса. Мы намеренно выбираем здесь в качестве примеров самые рядовые вещи, предметы массовой продукции, которые были широко распространены в быту. Для изготовления этих предметов не нужно было обладать особенно значительным художественным даром, богатой фантазией и тонким вкусом. Однако те же самые принципы лежат в основе произведения больших мастеров.

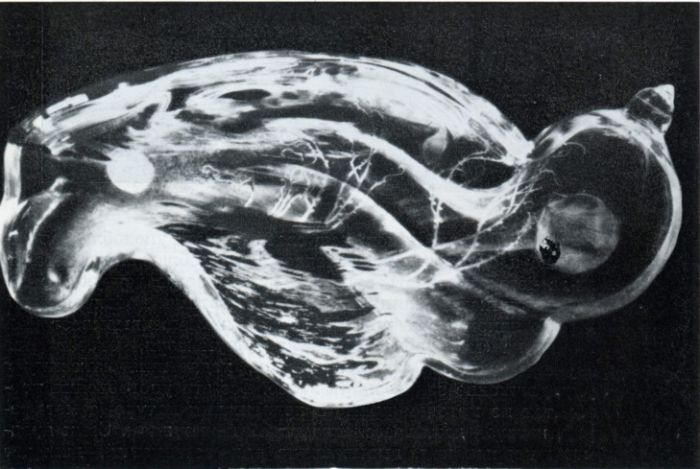

Удивительных имитаций, превращений добивался Эмиль Галле в своих произведениях прикладного искусства. Не зря современники называли предметы, выполненные им из стекла, «говорящим стеклом». В его рюмках, бокалах всегда присутствует идея роста, развития. Одна часть изделия непосредственно перерастает в другую, как у настоящего растения или цветка. Выразительны его чаши и вазы. Одна из них, выполненная в технике гравированного хрусталя (1899), из музея Школы Нанси сама своей формой уподобляется раковине и одновременно обладает медузообразными чертами, из-за чего одна часть предмета перетекает в другую, не отделяясь никакими линиями или плоскостями. Гравированные детали напоминают морские растения. Чаша вызывает разного рода «морские» ассоциации — шум моря, некое тайное звучание, которое слышит человек, поднесший раковину к уху, движение волны и так далее. Все эти уподобления проводятся не методом прямого подражания натуре, а метафорой, которая достигается пластикой и рисунком. Сами предметы подражания, вызывающие ряд ассоциаций, диктуют формы, линии, то есть язык, которым пользуется мастер.

Орхидея золотая в вазочке из горного хрусталя. Настольное украшение. Конец XIX в.

Этот язык абсолютно идентичен общей стилистике модерна на раннем и зрелом этапе его развития.

Французский архитектор Гимар нашел убедительную форму фонаря в виде некоего ореха в листьях. Поднятые вверх на длинных тонких стеблях, изогнутые и опускающиеся вниз под собственным весом, эти фонари фланкируют вход в метро, имитируя большие растения и создавая при этом изящную композицию тонким рисунком гнутых линий.

Гимар, как и Гауди, был особенно близок органическому началу. Он искал формулу красоты в гибких ритмах и в изысканных соотношениях линий и пространства.

Все, что мы говорим здесь о Гауди, Гимаре, Галле, может быть с равным успехом отнесено ко множеству других первоклассных мастеров прикладного искусства модерна — к Лa-лику, Тиффани, Беренсу, ван де Вельде, Римершмиду, Макинтошу и многим другим.

Карл Кёппинг. Декоративное стекло. Ок. 1900

Ж. Зоммер. Курительная трубка

Эмиль Галле. Чаша. 1899

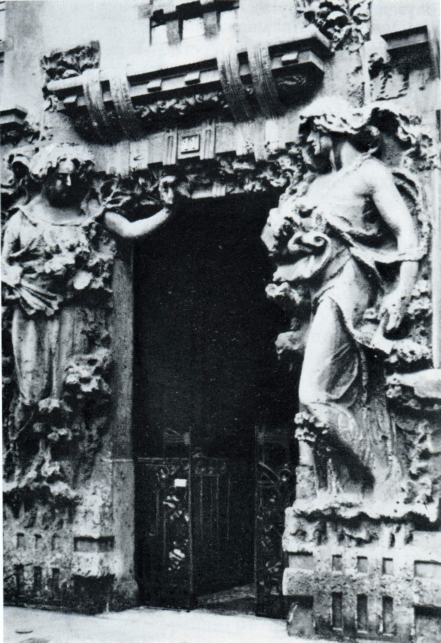

Можно привести подобные примеры и из области архитектуры. Мы упоминали здание Венского сецессиона, построенное Ольбрихом. Купол здания состоит из листьев — правда, металлических. К похожему методу часто прибегает Гауди. В итальянском «стиле Либерти», как мы уже видели, перегруженном декоративными элементами, особенно осложненном и «игровом», мы часто сталкиваемся с тенденцией уподоблений и имитаций. Палаццо Кастильоне и Каза Кампани-ни в Милане дают примеры переплетения реального и изображенного, фантастического и натурного. Львиные маски в первом из двух названных зданий перепутываются с ветками деревьев и кустов и кажутся натуральными черепами, а не изображениями голов зверей, тогда как элементы реального пейзажа можно легко принять за детали скульптурной декорации. А в Каза Кампанини две женские фигуры у входа уподоблены реальным, ибо не создают условного пространства вокруг себя, а, напротив, стараются вторгнуться в то же самое пространство, в котором движется человек, входящий в дом.

Что касается живописи, скульптуры и графики, то мы не раз уже были свидетелями принципа уподоблений, рассматривая произведения модерна раннего, зрелого и позднего периода. Если, например, собрать все изображения популярной Лои Фуллер, то список предметов, которым уподоблена фигура танцовщицы, окажется чрезвычайно длинным: здесь найдут себе место и волна, и пламя, и бабочка, и облако, и гигантские листья растения. Поскольку почти в каждом случае предметом подражания является форма природно-органическая и редко — сотворенная руками человека, стилевой язык обогащается «природной» ритмикой и «витальной динамикой».

Таким образом, можно констатировать, что в образовании арсенала приемов художника стиля модерн, языка стиля, его формальной структуры принцип уподобления и ориентация на органические жизненные формы явились важными стимулирующими моментами. С этими двумя исходными точками была связана еще одна особенность модерна, которую можно квалифицировать как саморазвитие форм.

Формы в модерне уподоблены частям живого организма. Поэтому они растут как бы сами, завершаясь там, где естественно может завершиться процесс этого роста. Ранний и зрелый модерн, как мы знаем, не любит прямых линий, прямых углов, четко отграниченных кубов или параллелепипедов. Все эти строго геометрические формы обычно создаются не природой, а руками человека. Геометрический мир кристаллов, камней, минералов подчас оказывается прообразом для мастеров модерна. Но здесь геометризм выступает в более осложненной форме и приобретает «природный характер». Что же касается гнутых и переплетающихся линий и форм, то они приходят из растительного мира, и поэтому принцип самовоспроизведения, самостоятельного роста, внутреннего движения, как бы независимого от воли художника, реализуется в стиле модерн достаточно последовательно.

В динамике форм модерна есть спонтанность, стихийность, самопроизвольность.

Как и в других случаях, наиболее последовательно эта черта выражена в архитектуре Гауди. В его доме Мила крыша буквально усеяна причудливыми постройками — это трубы, растущие, как грибы, как какие-то гигантские наросты. Они растут произвольно, то отодвигаясь друг от друга на некоторое расстояние, то сближаясь и теснясь. Иногда, находясь рядом друг с другом, они повторяют одну и ту же форму, но чаще каждая труба устроена по-своему. Как в природе не найдется двух одинаковых растений, так и здесь эти «грибы»-трубы поражают воплощенной в них фантазией. В том же доме самопроизвольность роста выявлена и в трактовке стены. Балконы и окна с их выгнутыми-выпуклыми поверхностями словно выпирают из стены, вырастают из нее, заставляя стену вздуваться. А затем этот рост завершается растительным декором, который то здесь, то там прорывается на поверхность и застилает собой гладь стены. Кажется, что архитектор подчиняется этому естественному росту, действует по его воле, не управляет им, а сам ему подвластен и подчинен.

Джузеппе Соммаруга. Львиная маска. Палаццо Кастильони в Милане. 1903

Стихийность саморазвития формы обеспечивала Гауди особенно большой успех тогда, когда он брался за «природные» задачи. В парке Гуэль много стен и подпорок к ним, словно выросших из-под земли. Балюстрада террасы этого парка извивается как змея и может совершать эти движения-извивы до бесконечности. В подчинении этой стихийной силе и заключен его особый дар — дар понимания спонтанности бытия и вечности движения.

Альфредо Кампанини. Дом Кампаниям (собственный дом в Милане).Фрагмент фасада. 1904—1906

Для того чтобы убедиться в том, что модерну присуще качество самодвижения формы, можно обратиться и к другим примерам, дающим вариант более спокойного решения композиции и декоративного оформления. Уже не раз привлекавшийся нами в качестве классического образца модерна дом Рябушинского, построенный Шехтелем, тоже основан на самодвижении форм. Это самодвижение идет «изнутри». Стены, ограничивая внутренние помещения, вслед за последними образуют то один объем, то другой. Завершаясь на разных уровнях высоты, эти объемы находят свою окончательную форму в зависимости от развития внутренних пространств. Чтобы выявить эту зависимость, Шехтель то намеренно разнообразит окна, одно делая в виде арки, другое прямоугольником, то уменьшает окопные проемы до мизерных размеров, подчеркивая тем самым малость помещения, из которого они выходят, то заставляет их «бежать» вверх в диагональном направлении, обозначая этим движением лестничный марш. Внутреннее саморазвитие находит таким образом свое выражение в фасадах здания, в композиции объемов. Свобода этой композиции лишний раз подчеркивает спонтанность, произвольность в бытии и взаимоотношениях внутренних пространств.

Как всегда, мы находим аналогию саморазвития форм архитектуры в произведениях живописи, графики, скульптуры. Показательно в этом отношении панно Врубеля «Богатырь» (1898), в котором все охвачено стихийным ростом: растут травы, кусты, листья; словно из земли вырастает лошадь с всадником; здесь буквально нет ни одного уголка, где эта идея роста не проявила бы себя, нет ни одной щели, куда бы не просунулась травинка или ветка. То же самое мы встречали у Гауди в архитектуре. Правда, в живописи примеров, подобных врубелевскому «Богатырю», не так много. Архитектура более охотно и более последовательно активизирует саморазвивающуюся форму. Это, видимо, можно объяснить следующими причинами. Живопись этот процесс саморазвития может изобразить, а архитектура должна ему уподобиться. Второй путь более близок по духу стилю модерн. Первый же возвращает нас к тому принципу прямого отражения реальности, который характерен для живописи скорее второй половины XIX века, чем рубежа столетий. Скульптура в этом отношении ближе к архитектуре, ибо охотно применяемые скульпторами приемы перетекания объемов, стихийного движения масс уподобляют скульптурное произведение живому организму, способному выражать внутреннюю жизнь в самых разнообразных внешних проявлениях.

Стихийность, «витализм», саморазвитие форм предопределяют и еще одно качество модерна, о котором часто пишут исследователи, в частности и советские (Е. Кириченко, Л. Монахова, В. Кириллов и другие), — принцип динамического равновесия; им пользуются художники и архитекторы, заменяя принцип зеркальной симметрии. Это качество модерна тоже связано с его ориентацией на природный органический мир. Живая природа всегда творит динамическое равновесие, не прибегая к симметрии, которую мы чаще всего находим в омертвелых явлениях — в минералах, в кристаллических образованиях.

Разумеется, динамическое равновесие — это черта, которую мы нередко встречаем в истории искусств в произведениях разных стилей, особенно в живописи, ибо последняя почти не прибегает к симметрии. Но в модерне прием динамического равновесия распространяется на все виды искусства и особенно выразителен. Мастера подходят осознанно к задаче его реализации. Наибольший эффект дает его применение в мебели и архитектуре.

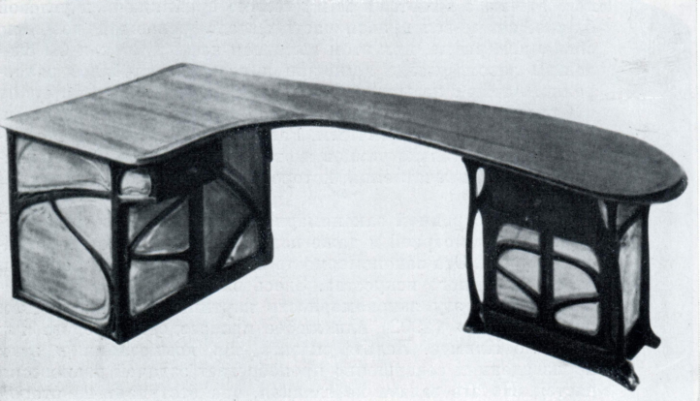

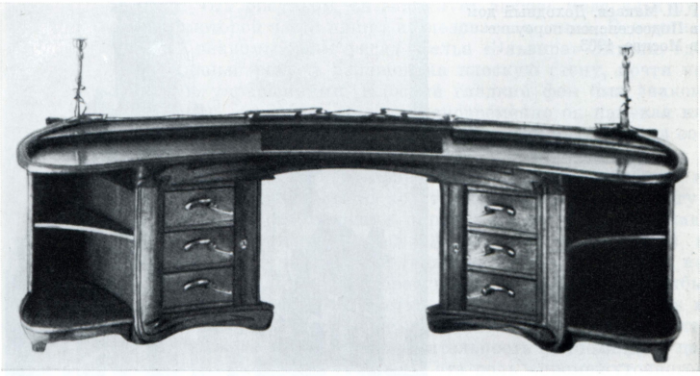

В качестве примера можно привести стол Гимара из его собственного дома (ок. 1903), находящийся ныне в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Казалось бы, он построен по принципу обычного письменного стола, опирающегося своей доской на две тумбы, содержащие внутренние ящики. Как и в других случаях (например, в письменном столе ван де Вельде 1899 года), поверхность доски изогнута; в центре она имеет вырез в том месте, где располагается сидящий за столом человек. При этом тумбы немного развернуты лицом друг к другу. В столе ван де Вельде, в общем, соблюден принцип симметрии, что достаточно традиционно для данного вида мебели (ведь симметрия заменяется живописным равновесием не во всех случаях). Что касается стола Гимара, то в нем мы находим существенное нарушение традиционного типа. Левая тумба значительно больше, объемней правой; к тому же она развернута по отношению к последней перпендикулярно. К левому краю доска расширяется, как бы соответствуя величине тумбы. Но зато вся левая часть значительно короче. Длина, вытянутость правой уравновешивает более мощный объем левой части. Идея равновесия развертывается не просто «в плоскости», а с учетом ряда разных факторов — массы, объема, длины, ширины, местоположения (ведь левая тумба «вывернута» по отношению к основным линиями стола).

Ярко выражен принцип динамического равновесия в оформлении входа в «Кастель Беранже» Гимара (1897— 1898). В арочный проем «вставлены» две колонны, между которыми располагаются ворота с причудливой, очень сложной по своему рисунку решеткой. Принцип равновесия при полном различии между правой и левой створкой ворот осуществляется внутри орнаментальной композиции. Полукружия, завитки, извивающиеся линии гнутого проволочного железа располагаются, как кажется с первого взгляда, в полном беспорядке, хаотично. Между тем, несмотря на эту хаотичность, несмотря на то, что декоративные детали, некоторые конструктивные элементы (которые почти отождествляются с декоративными) свободно заходят с левой половины на правую и наоборот, между этими половинами возникает равновесие, которое очень далеко от зеркальной симметрии. Это равновесие учитывает движение, ритм линий, расположение пятен. Оно не на поверхности—«внутри», скрыто за внешним беспорядком.

Антонио Гауди. Дом Мила в Барселоне. 1905—1910

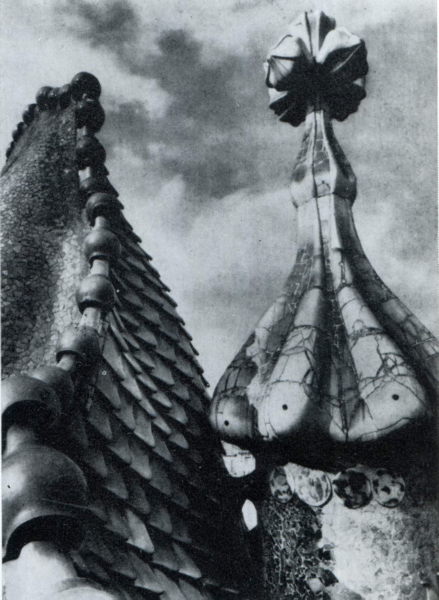

Антонио Гауди. Кровля дома Батло в Барселоне. 1905—1907

В архитектуре модерна мы чаще всего имеем дело не с симметрией, а с динамическим равновесием. Правда, иногда, особенно в венском варианте сецессиона, где определяющую роль играл Отто Вагнер со своими классическими установками, мы находим применение симметрии — в фасадах его «Майоликового дома» в Вене (1899), в некоторых станциях городской железной дороги, в здании Управления почтовосберегательных касс (1906). Но, как правило, даже доходные дома, решенные не пространственно и тем самым как бы провоцирующие на симметричное построение фасада, разрушают принцип симметрии расположением ворот во двор с ка-кого-то одного бока дома, смещением лестничной клетки, выходящей на фасад большими окнами, или смещением выступающих эркеров. Тем более этот принцип динамического равновесия культивируется в тех случаях, когда здание выходит на угол двух улиц.

Ф. О. Шехтель. Особняк Рябушинского в Москве. Капитель колонны

Ф. О. Шехтель. Особняк Рябушинского в Москве. Лестница. 1900

Ф. О. Шехтель. Особняк Рябушинского в Москве. Фасад

М. А. Врубель. Богатырь. 1898

Выразительным примером подобного решения может служить доходный дом в Подсосенском переулке в Москве архитектора Г. И. Макаева (1903). Угловая башня над выступом обозначает точку тяготения — центр композиции, к которому тянутся все другие формы и объемы. Точка зрения с угла, когда открываются перед взором и тот и другой фасад, дает возможность воспринять принцип динамического равновесия. Оба фасада в целом действительно уравновешены друг с другом. На одном фасаде высотная форма в виде узкого аттика с волютами максимально приближена к угловой башне; затем вся правая часть фасада решена в довольно спокойном ритме, при этом высотная часть дает как бы скачок. В левом фасаде композиция развивается более размеренно. Аттик с козырьком здесь лишь едва смещен в сторону к башне; но в целом фасад выглядит более значительным, хотя и несколько статичным. Равновесие достигается в сопоставлении не только ритмов и «типов движения», но и общего образного впечатления, которое производит и тот и другой фасад.

Из рассмотренной закономерности можно вывести и другую: над симметрией и даже над равновесием частей преобладает ритм. Эта закономерность ясно проявляется в области изобразительного искусства. Здесь вновь наиболее ярко демонстрирует эту закономерность картина Врубеля «Демон поверженный» (1902) пли любое произведение зрелого или позднего Климта. Нельзя сказать, что композиция в этих произведениях совершенно пренебрегает задачей равновесия частей. Но эта задача не главная, она отступает на второй план перед непрекращающимся движением линий и форм по поверхности, организованным в определенный ритм. Не случайно в живописи модерна так часто используются холсты вытянутого формата — либо узкие, тянущиеся вверх (некоторые панно из цикла «Фауст» Врубеля, «Саломея» Климта, «Пандора» или «Андромеда» Одилона Редона, «Сад» ван де Вельде, портрет М. А. Морозова работы Серова), либо, наоборот, растянувшиеся в ширину, фризообразные («Откуда мы, кто мы, куда мы идем? » Гогена, «Демон поверженный» Врубеля, «Свадебный поезд в Москве в XVII веке» А. Ря-бушкина, «Грех (лежащая фигура)» Ф. Штука, многие композиции Ф. Ходлера). Этот вытянутый формат картин диктует примат ритма над равновесием. Авторы графических произведений, особенно в тех случаях, когда произведения связаны с книгой или журналом, часто обращаются к этим нестандартным формам. Вспомним уже известных нам «Коней Нептуна» У. Крэна, «Танец» Фидуса, «Танец» Л. Хофмана. Вытянутая кверху форма особенно характерна для плакатов модерна. Такие же форматы преобладали в произведениях прикладного искусства — особенно в коврах, гобеленах. Английские гобелены, например многие из выполненных фирмой Морриса по рисункам Берн-Джонса, вытянуты в ширину. Знаменитый ковер Отто Экмана «Пять лебедей» вытянут вверх. По извивающемуся ручью плывут птицы. Орнаментальную композицию составляют их фигуры, деревья, стоящие на берегу, извивы ручья. Вся эта композиция построена на ритме, развернутом по плоскости. Вытянутые стулья, вазы, бокалы имеют, разумеется, и другой стимул, кроме идеи ритма, — тонкость, изгиб, изящество и т. д. Но ритм и здесь (как мы в этом убедились уже на примере кресел Макинтоша) играет свою роль.

Со всеми перечисленными выше качествами связано еще одно — новое взаимоотношение между формой и средой ее бытия, между массой и пространством, между изображением и фоном, узором и фоном. Приведем некоторые высказывания архитекторов. Ван де Вельде в своей работе «Ренессанс в современном прикладном искусстве» писал:«... для новог восприятия масса и пространство, несущее и несомое, позитивное и негативное являются равнозначными по своей значительности и соразмерности началами формы». Приведем также слова известного немецкого архитектора Августа Эн-деля из его книги «Красота большого города»: «Думая об архитектуре, многие в первую очередь всегда представляют членение здания, фасады, колонны, орнамент. Однако все это имеет второстепенное значение. Наиболее существенным является не форма, а ее окружение — пространство, пустота, которая ритмично располагается между ними, граничит со стенами, но которая по сути более важна для архитектора, чем они».

Это качество можно квалифицировать как новое. Однако в позднем классицизме, в частности у Росси, мы уже встречаем стремление оперировать не столь объемами, сколь пространственными категориями, своеобразными «подразделениями» пространства, связанными друг с другом и подчас перетекающими друг в друга. У Росси часто стена в большей мере обозначает границу пространственной «единицы», чем объема. Правда, эта черта не является универсальной в архитектуре ампира. В модерне она становится общераспространенной. Особенно типично и показательно самобытие внутреннего пространства, его свободное движение из одного «резервуара» в другой в особняках модерна. Мы не раз говорили о новом значении лестницы, которая является главной «артерией», определяющей течение.

Разумеется, не все жанры архитектуры модерна обеспечивают качество равноценности объема и пространства. Эта проблема снимается, как правило, в доходном доме, который обычно выходит своим плоским фасадом на красную линию улицы.

Гектор Гимар. Стол. Ок. 1903

Анри ван де Вельде. Письменный стол. 1899

В этой ситуации мы лишь частично можем наблюдать за поведением внутреннего пространства снаружи, и у архитектора нет возможности для наглядного сопоставления данных категорий и решения вопроса об их равноценности.

Взаимоотношение объема и пространства, естественно, воплощенное наиболее последовательно в архитектуре, находит себе аналогии в скульптуре, графике и живописи. Здесь выдвигается проблема соотношения предмета и фона, которая является трансформацией проблемы соотношения объема и пространства.

Мы уже имели случай наблюдать, как в орнаменте преображается понимание фона. Он становится чрезвычайно активным и подчас получает характер фигуры, изображения, как это случилось в рисунке для обоев Войзи «тюльпаны и птицы». Фактически фона здесь уже нет. То, что изображено сзади предмета первого плана, становится в свою очередь изображением. Орнамент особенно хорошо приспособлен для подобного рода метаморфоз. В живописи дело обстоит несколько иначе.

Равноценность изображения и фона в живописи была в известной мере подготовлена импрессионистами, которые утвердили гомогенность, однородность предмета и среды, следовательно — изображения и фона. Возьмем к примеру известный пейзаж позднего Клода Моне «Городок Ветёйль» (1900), выполненный уже в период господства постимпрессионизма и модерна, но развивающий более ранние принципы импрессионизма. Предмет и фон здесь равноценны, они перетекают друг в друга, они как бы слились, утратили различия. В живописи модерна сохранилась их равноценность, но произошло новое разделение. Линейная основа живописи модерна заранее предполагает это «размежевание».

Г. И. Макаев. Доходный дом в Подсосенском переулке в Москве. 1903

Активность фона в живописном произведении можно продемонстрировать самыми разнообразными примерами. Валентин Серов в поздние годы, когда в его живописи окончательно складываются принципы стиля модерн, всячески подчеркивает в своих портретах роль фона. В портрете И. А. Морозова (1910) за спиной мецената изображен матиссовский натюрморт. Наличие такого фона безусловно имеет содержательное значение: Морозов любил Матисса и приобретал его произведения. Но сюжетная мотивировка не исключает самоценной, чисто художественной выразительности фона. Он в своей активности соревнуется с моделью. Часто в этом соревновании фон наделяется особой звучностью цвета. У того же Серова в портрете Акимовой (1907) женщина изображена на ярко-красном фоне. Там нет ни узора, ни самостоятельного рисунка — просто яркое красное пятно. Обрамляя голову, оно сообщает особую интенсивность образу, усиливает выразительность модели, словно окруженной красным сиянием.

Яркий гладкий фон часто применяется мастерами модерна. Не тронутый рисунком, он знаменует любовь модерна к пустоте, о которой часто пишут исследователи стиля. Вспомним хотя бы знакомый нам фасад ателье «Эльвира» Энделя, где декоративный рельеф наложен на плоскую стену, почти не тронутую украшениями. Плоский гладкий фон был знаком оцепенения, остановки, паузы; одновременно он намекал на бесконечность, беспредельность, которая так интриговала современников.

Идея равноценности изображения и фона приобретала и иные воплощения. Часто на холсте фон образует некие фигуры, пятна, формы благодаря определенному расположению предметов. В картине Гогена «А ты ревнуешь? » (1892) в ногах у сидящей таитянки, а также между ногой и рукой, на которую она опирается, образуются треугольники, ромбы светлого фона земли. Эти четко обрисованные пятна, как и контуры фигур, выявляют те решительные, но плавные ритмы, на которых построена выразительность композиции в целом. В плакатах Тулуз-Лотрека эта роль «промежуточного» пятна становится еще более важной в силу более значительного тяготения изображения к плоскости листа. Он любит «класть» форму прямо на поверхность, оставляя для фона большие пустые пространства, но в некоторых местах организовывая острые пятна, контрастирующие с одноцветным фоном. Это чувство остроты контраста делает плакаты Тулуз-Лотрека особенно выразительными. Плакаты же Мухи, близкие по стилю лотрековским, сильно проигрывают в своей «боязни» пустой плоскости, в своей заполненности изображением, орнаментом, текстом.

Своеобразное воплощение проблема соотношения формы и пространства получает в скульптуре. Прекрасным примером решения этой проблемы является знаменитый «Геракл» Бурделя (1909). Для Бурделя оформление пространства, обрамленного ногами, рукой и луком Геракла, превращается в самостоятельную задачу. Это пространство разделено на отдельные части; местами оно превращается в своего рода пятно на плоскости. Разумеется, в какой-то мере подобные задачи решались и скульпторами более ранних эпох — Ренессанса, барокко, классицизма. Однако чаще всего мастера этих эпох строили композицию вокруг «формы-массы» и редко занимались «оформлением» пространства с помощью расположения частей скульптурной композиции. Модерн же открывал новую задачу, которая в более позднее время так последовательно и успешно решалась уже скульптурой XX века.

Пример «Геракла», разумеется, не является единственным. Скульптурные произведения С. Коненкова, особенно его обнаженные фигуры, выполненные в дереве в 1910-е годы, подтверждают наличие той же тенденции и в русской скульптуре. Довольно часто создаются «сквозные» пространственные промежутки и в статуях Майоля.

Формулируя различные принципы формообразования в стиле модерн, мы старались находить такие общие категории, которые одновременно касаются разных видов искусства, охваченных стилем. Некоторые черты, характерные для архитектуры этого стиля, распространяются на живопись и скульптуру. Но есть от этих общих принципов некие ответвления, которые имеют отношение лишь к отдельным видам искусства, в частности к живописи и графике. Они тоже очень важны для характеристики стиля. Необходимо определить, как соотносятся объем, пространство и плоскость, какую роль в этих взаимоотношениях играет линия как средство художественной выразительности и как способ обозначения предмета.

В живописной картине и графическом произведении модерна, как правило, в чем мы успели убедиться, пространство тяготеет к плоскости. Это тяготение реализуется различными способами. Очень часто живописец или график, борясь с иллюзорностью, «съедает» в своих пространственных композициях второй план или «перескакивает» через него. К такому приему уже прибегает Васнецов в своих «Богатырях» или в картине «После побоища» и даже Суриков, находящийся в пределах реализма XIX века и лишь предчувствующий новые живописные тенденции. К похожим приемам часто прибегали и мастера «Мира искусства». Однако этот прием не являлся для живописцев модерна универсальным — он был слишком зависимым от жанра; к портрету или натюрморту он неприменим.

Более всеобщим является прием акцентировки пятна, силуэта фигуры или предмета. В свое время А. А. Федоров-Давыдов проследил в русской живописи рубежа столетий последовательную эволюцию от моделированного объема ко все более структурно построенному пятну. Пятно отождествляется с силуэтом, определенно и четко очерченным линией. Объем тяготеет к пятну, вследствие чего пространство — к плоскости. Тяготение объема к пятну приобретает у разных художников различный характер. В наименьшей степени оно заметно в живописи таких мастеров немецкого Югендстиля, как Штук. В плакатах Тулуз-Лотрека мы находим противоположный полюс: объем здесь полностью сведен к пятну. Художник при этом избегает ракурсов или намеренно нарушает перспективу. Это как бы идеальный случай для стиля, который без труда разворачивает свою линейную систему и утверждает свой плоскостный характер. Но бывают промежуточные стадии между лотрековскими плакатами и картинами Штука. Вернее, в этом обширном пространстве между тем и другим разворачивается градация вариантов: в одних происходит тяготение к чистой плоскостности, а в других используется ракурс и метафорически передается объем. Где-то в середине этого веера располагается живопись Гогена или столь непохожего на него Ходлера. Они часто прибегают к ракурсу. Но чаще всего светотеневая моделировка формы у них отсутствует или ослаблена. Акцент в характеристике объема, пятна, силуэта переносится на линию. Линия одновременно и передает объем, и ложится на плоскость. В этой ситуации линия, система линий становится выразителем трехмерности объема, тела. Следовательно, к другим «обязанностям» линии, которая обладает в искусстве модерна особой самостоятельной выразительностью, добавляется еще одна важная функция — «переложение» на плоскость трехмерной формы. Эта проблема рассматривалась еще в 30-е годы в книге Шмаленбаха. Почти любое произведение живописи модерна дает возможность убедиться в этой роли линии при реализации объема. Но некоторые работы особенно интересны в этом плане. К подобным принадлежит портрет Иды Рубинштейн В. Серова (1910). Серов не скрывает, а, напротив, подчеркивает повороты корпуса, головы, ног, рук. Но ракурсы реализуются не светотеневыми модуляциями, не подчеркиванием скульптурной округлости форм, а утверждением граней и плоскостей, устанавливающих пределы объемам. Тело в живописи модерна — и это видно в портрете Иды Рубинштейн — словно тяготеет к своей поверхности. Фигуры, головы кажутся полыми внутри. У Серова эта тенденция проявляется и в «Орловой», и в «Ермоловой», и в графическом «Станиславском». У Врубеля «полые» фигуры мы находим и в панно, посвященных Фаусту и суду Париса, и в «Венеции» или «Испании». Лица портретов Климта, написанные трехмерно и почти натуралистически, имеют характер масок, за которыми нет массы. В картинах Гогена, как кажется с первого взгляда, достаточно «телесных», заметно тяготение форм тела к своей поверхности. Нечего и говорить о Ходлере, который это изъятие «внутренней плоти» обыгрывает ради того, чтобы подчеркнуть душевный порыв или духовность своих персонажей.

Одилон Редон. Андромеда. 1912

Поль Гоген. Откуда мы, кто мы, куда мы идем? 1897

Поль Гоген. А ты ревнуешь? 1892

Довольно определенно дает себя знать эта черта в творчестве некоторых скульпторов. Во многих произведениях С. Коненкова особенно акцентирована поверхность. Она «выглажена»; разные точки зрения дают различные варианты силуэта, выявленного за счет этой отделки поверхности. Все, что находится за ней, то есть в самом «теле» скульптурного произведения, утрачивает смысл в своем «глубинном» существовании и как бы тянется к поверхности.

В. А. Серов. Портрет И. А. Морозова. 1910

Но вернемся к портрету Иды Рубинштейн, который для нас еще не исчерпал своих возможностей продемонстрировать сущность стиля. Обратим внимание на те линии, где смыкаются грани, плоскости, обозначающие тело знаменитой танцовщицы. Здесь мы замечаем своеобразный принцип нервюр-ности. Линии словно находят себя на пересечении плоскостей. Этот принцип нервюрности можно распространить на соседние виды искусства — архитектуру и прикладное творчество. Уже сама ассоциация с нервюрой, которая у нас возникла, содержит архитектурный адрес. Известно также, что архитектура модерна в наибольшей мере была ориентирована на готическое наследие. Но дело не только в этом. Нер-вюрность возвращается в архитектуру, скорее, как прием, не имеющий универсального значения и более типичный для живописи. Тем не менее можно привести некоторые примеры и из области архитектуры. Гауди вновь выступает здесь как выразитель этой своеобразной тенденции модерна. В некоторых случаях, как, например, в портике колонии Гуэль, где наклоненные колонны перерастают в нервюры, подпирающие кирпичный свод, Гауди просто использует нервюры как конструктивную деталь. А иногда он их как бы переворачивает, с тем чтобы они выходили наружу, а не оставались внутри. В доме Батло (1905—1907) «внешняя нервюра» соединяет на кровле две поверхности, обработанные разными материалами. Эти поверхности встречаются друг с другом под острым углом, образуя гребень, обозначающий верхнюю линию крыши. Линия «нервюры» — кривая, изогнутая, неровная; она образовалась как бы случайно, в результате естественного роста форм, нашедшего предел в этом завершении. Подобного рода нервюры Гауди часто использует в своих постройках.

Мы встречаем их и в предметах прикладного искусства. Например, в бокалах или вазах Тиффани или Галле часто закрепляются грани, конструкция тяготеет к линейной структуре, система линий как бы скрепляет и «конструирует» сосуд или какое-либо иное изделие из стекла, хрусталя или керамики.

Мы вновь возвращаемся к роли линии, которая имеет первостепенное значение не только в живописи и графике, но и в других видах пластических искусств, подвластных на рубеже столетий стилю модерн. Многое концентрируется в проблеме линии. Не случайно в это время так часто говорят о роли линии (даже Ницше, казалось бы, не имеющий прямого отношения к проблеме искусства), пишут сочинения (Крэн, Клингер), посвященные линии. Не случайно многие исследователи начинают стиль модерн с графики, которая в качестве средства художественной выразительности имеет прежде всего линию.

Все вышерассмотренные качества формообразования взаимосвязаны. Роль линии нельзя отделить от ориентации на органическое начало, а последнее предопределяет спонтанность, стихийность развития форм, примат динамического равновесия над симметрией. «Нервюрность» в живописи возвращает нас к взаимоуподоблению различных видов искусства, к имитации и подражанию. С этими последними качествами связана еще одна категория, без которой нельзя до конца осмыслить принципы формообразования в модерне, — категория стилизации.

Прошло то время, когда стилизация считалась непременно отрицательным качеством творческого метода. Слово «стилизация» перестало быть ругательным. Историки искусства и критики пришли к выводу, что с помощью стилизации иной раз можно добиться немалой художественной выразительности. Что же касается модерна, то его нельзя представить без стилизации. Для модерна это одна из кардинальных проблем стиля.

Е. И. Кириченко, которая много внимания уделила проблеме стилизации в модерне, отделяет стилизаторство эклектики, построенное на механическом перенесении каких-либо черт исторического стиля, от стилизации модерна, обладающей творческим началом. По мнению исследователя, стилизация позволяет модерну обращаться к разным историческим стилям, и смысл ее состоит в преувеличении, изменении, преображении образца; при этом наличие стилизации все же свидетельствует о генетической связи модерна с предшествующей ему эклектикой.

Эмиль Антуан Бурдель.Геракл, стреляющий из лука. 1909

Е. И. Кириченко имеет в виду одну из форм стилизации. Это тот ее вариант, когда в сферу внимания мастера входит имевший место до этого исторический стиль, приемы и формы которого используются — но всегда в целях, соответствующих новому стилю. Модерн охотно перерабатывает формы готики. В некоторых своих вариантах он прибегает к приемам классицизма, при этом используя элементы гротеска в процессе освоения классицистического стиля. Этот гротеск сказывается в преувеличении энтазиса колонн, в сопоставлении на плоскости стены различных элементов классицистического стиля в таких вариантах, какие классицизму не свойственны.

Можно найти подобные примеры и в живописи. Александр Бенуа в своих картинах версальских серий использует традиции классицистической видописи, строго придерживаясь перспективного изображения пространства, подчеркивая для этого перспективность самого Версаля, прибегая также к кулисному построению композиции. Но все эти классицистические черты подлежат гротескному переосмыслению; они служат общей для серии Бенуа концепции игры, некоего представления. В конечном счете элементы классицистической живописи оказываются подчиненными принципам модерна — выявленности графической основы картины, форсированной линейной ритмике, декоративному построению композиции.

Антонио Гауди. Кровля дома Батло в Барселоне.1905-1907

Этот вариант «исторической стилизации» не является единственным в модерне. Не случайно весьма часто говорят о стилизации живых растительных форм. В этом случае вовсе не имеется в виду, что эта стилизация связана с историческими стилями. Речь идет о том, что естественные формы природы, растительного мира видоизменяются в угоду стилю. Модерн как бы сам себя утверждает своими приемами стилизации.

Может возникнуть вопрос: ведь всякий стиль использует свои приемы и с мерками своей системы подходит к натуре, к реальному окружающему миру. Отличается ли модерн от других стилей? Можно ли считать, что другие стили тоже занимаются стилизацией? Этот вопрос требует специального теоретического осмысления. Поэтому мы не можем дать на него точного ответа. Однако можно высказать предположение, некую версию толкования этого вопроса.

Думается, что нет оснований полностью отрицать наличие стилизации в исторических стилях до модерна. Почти во всех хотя бы в зачаточной форме стилизация существовала. Возможно, наиболее определенно стилизаторская тенденция проявилась в рококо. Однако в модерне она приобрела совершенно новый характер по причине особой активности в процессе самоутверждения стиля. Стилизация в модерне производилась на ином уровне осознанности, преднамеренности сравнительно с другими стилями. Самоутверждение реализовалось в стилизации.

М. А. Врубель. Венеция. Фрагмент 1893

В. А. Серов. Портрет Иды Рубинштейн. 1910

Стилизация в живописи и графике модерна есть способ соединения реального и условного. Художник модерна прибегает к приемам собственного стиля, усиливая их, как бы накладывая их на реальную действительность, добиваясь преображения этой действительности. Здесь вступают в силу и ритмизация форм, линий, присущая модерну, и сведение объема к пятну с выделением силуэта, и выявление линейной основы плоскостного изображения, и принцип орнаментали-зации, который, пожалуй, особенно важен и чаще всего является свидетельством стилизации.

Интересно сравнить в этом плане произведения модерна, с одной стороны, и импрессионизма — с другой. В импрессионизме принципы стилизации чувствуются в меньшей степени, чем в любом другом стиле. Они построены на более непосредственном, чем когда-либо, контакте художника с натурой. Естественно, что на первый план поэтому выступает задача не преображения, а постижения этой натуры. Сравнение даже близких по сюжету или мотиву произведений становится особенно показательным. Сравним картину К. Моне «Женщины в саду» (1867) и ксилографию Альберта Вайс-бергера «Завтрак в лесу» (1904), опубликованную в журнале «Югенд». Фигуры в пейзаже — люди среди деревьев — таков мотив обеих композиций. У Моне подчеркиваются все приметы реального пространства и места действия. Композиция развертывается и в глубину и в стороны. Вайсбергер сводит свою задачу прежде всего к сопоставлению темных и светлых силуэтов, к орнаментализации, которая заменяет непосредственное общение с натурой.

С. Т. Коненков. Крылатая. 1913

Казалось бы, разница между этими двумя произведениями минимальная. Однако на самом деле она чрезвычайно значительна и принципиальна. Вайсбергер, как типичный худож-ник модерна, для которого искусство выше действительности, стилизует реальность в отличие от Моне, который ее наблюдает и изучает. Стилизация делает условным запечатленный мир.

Как мы увидим ниже модерн постоянно пребывает между двумя измерениями — реальностью и условностью. Он сводит одно к другому или находит между ними соединительные нити. Иногда ему не удается отождествить эти контрастные категории. Иногда он не хочет этого делать. Тогда само сопоставление условного и реального превращается в прием стилизации. К такому приему постоянно прибегает Климт. Ярко воплощается этот прием в декоративном панно мастера итальянского «стиля Либерти» Галилео Кини «Весна, которая постоянно самовозрождается» (1910-е гг. ), где реальная, почти натуралистически написанная обнаженная женская фигура изображена на чисто декоративном, «климтовском» фоне, составленном из разноцветных треугольников и кругов. Дело не только в том, что этот фон свидетельствует о крайнем варианте стилизации и сведения к условному началу реальной сцены. Сам контраст между натуральным и абстрактным есть прием стилизации. Двойственность модерна берется как стилевая особенность, абстрагируется и превращается в объект сознательного культивирования.

А. Н. Бенуа. Прогулка короля. 1906

Если сравнить панно Кини с любым произведением уже зрелого Матисса, созданным около 1910 года, в период окончательного сложения живописной системы художника, то это сравнение окажется столь же наглядным, как и сравнение модерна с импрессионизмом. Воспользуемся в качестве примера картиной французского мастера «Танец вокруг настурций» (1912) из Музея изобразительных искусств имени Пушкина,

которая своей декоративностью напоминает «Весну» Кини. У Матисса нет двойственности, свойственной произведениям модерна. Поразительна цельность его произведения. С начала и до конца он подвергает реальность преображению, переосмыслению. Острота его глаза и необыкновенная наблюдательность уже ничем не похожи на импрессионистическую наблюдательность К. Моне. Матисс не погружается в натуру, он выхватывает, выбирает из нее самые выразительные эпизоды, удваивая с помощью преображения реальности силу их воздействия на зрителя. Ни одна деталь не воспроизводится в картине в том виде, в каком она есть в натуре.

Клод Моне. Женщины в саду. 1867

Альберт Вайсбергер. Завтрак в лесу. 1904

Те сравнения, которые мы провели, свидетельствуют о промежуточном положении модерна и о проистекающей из этого раздвоенности его метода. Дуализм модерна — вместе с тем признак его слабости перед лицом как предшествующего, так и последующего искусства.

Галилео Кини. Весна, которая постоянно самовозрождается. 1910-е гг.

Анри Матисс. Танец вокруг наструций. 1912

Скачать реферат: