К каждому виду искусств можно, хотя бы условно, применить понятие иконографии. Наиболее последовательно иконография, присущая стилю модерн, выявилась в живописи и графике. В меньшей мере — в скульптуре. Создается своя «иконография» и у архитектуры. Однако именно применительно к живописи и графике мы можем совершенно законно, без натяжек говорить об определенных общностях сюжетов и мотивов.

Эти общности сложились прежде всего благодаря идеям символизма, поэтому их начала лежат еще в той части академической живописи, которая предшествовала живописи модерна и была до него стилевым выразителем символистских идей. Эта близость нас не должна смущать, ибо стиль и иконография, по нашему мнению, находятся в более или менее свободных отношениях, не закреплены друг за другом окончательно. Возбудителем сюжетных общностей оказывается в нашем случае символизм, а не стиль модерн.

Проследим же, в какие общности собираются сюжеты, и постараемся объяснить их появление. При этом будем помнить, что каждая национальная школа имеет свою специфическую окраску, проявляя преимущественное тяготение к своему кругу сюжетов, мотивов или тем, хотя этот круг обязательно чем-то окажется близким соседнему.

В том разделе, где шла речь о предпосылках модерна, мы упоминали широкое влияние на умы людей рубежа столетий новых философских направлений — особенно «философии жизни». Интересно, что прямые отклики этих философских представлений мы найдем в сюжетах и мотивах живописи и графики модерна. Идея роста, проявления жизненных сил, порыва, непосредственного, неосознанного чувства, прямое выражение состояния души, пробуждение, становление, развитие, молодость, весна — все это темы, сюжеты и мотивы, получившие в живописи и графике модерна довольно широкое выражение. Например, в немецкой живописи мы находим бесчисленное множество «Вихрей», «Танцев», «Вакханалий», в которых эта идея биологизма может выявиться достаточно адекватно, а к этой идее еще и прибавляется мифологическое начало, о котором у нас еще будет идти речь. Особенно охотно ко всем этим мотивам обращались мастера немецкого Югендстиля, а среди последних — Штук и Хофман. У Штука мы находим такие картины, как «Хоровод», «Вакханалия»; у Хофмана — «Танец», «Экзотический танец». Добавим к ним «Танец» Фидуса или «Вакханку» Габермана. Людвиг фон

Хофман тяготеет также к мотиву бури. В «Весеннем ветре», преодолевая его порыв, навстречу ему идут, обнявшись, обнаженный юноша и две девушки. В картине «Прибой» перед нами девушки на берегу бурлящего моря.

И в других национальных школах мы найдем немало подобных мотивов. Вспомним «Вихрь» Ф. Малявина (1906), мотивы танца у С. Малютина, А. Бенуа и других.

Многие художники и скульпторы часто обращались к изображению профессионального танца. Танцовщицы были любимыми моделями Тулуз-Лотрека, Шере, которые, как и другие французские плакатисты, довольно часто воссоздавали на своих плакатах танцующие фигуры В. Серов рисовал Карсавину и Павлову, писал Иду Рубинштейн. Но наиболее популярной моделью стала на рубеже столетий знаменитая танцовщица Лои Фуллер, которая прославилась своим «серпантинным танцем». Эффект этого танца заключался в умелом и ловком манипулировании драпировкой, которая развевалась, изгибалась, повторяла движение тела. Сам этот танец Лои Фуллер был порождением стиля модерн. Не случайно поэтому к ней обратились взоры художников того времени. Пожалуй, не было в истории искусств такой же второй по своей популярности модели, исключая, разумеется, коронованных особ и всякого рода иных знатных и имеющих власть заказчиков. Французские скульпторы Рауль Ларш и Пьер Рош создали скульптурные изображения Фуллер, в которых взлетевшая вверх драпировка, почти в два раза превышающая рост танцовщицы, уподоблена пламени или огромным листьям како-го-то причудливого растения. Лотрек не остался в стороне от всеобщего поклонения артистке и в 1893 году создал цветную литографию, в которой фигура Фуллер словно окружена белым облаком, воспарившимся ввысь. Австрийский мастер Ко-ломан Мозер нарисовал Фуллер в одной из своих акварелей. Драпировка, раскинувшаяся веером, уподобила балерину гигантской бабочке. Немецкий график Теодор Хайне выполнил рисунок «Серпантинная танцовщица». Список, видимо, можно было бы значительно расширить. Но и этих работ достаточно, чтобы доказать популярность серпантинного танца и его исполнительницы. Этот танец давал повод для самых различных уподоблений и пластических аналогий. К тому же Лои Фуллер в своих вихревых движениях представлялась современникам новоявленной вакханкой.

Вакханалия стала популярным понятием с конца XIX века, после того как Ницше увидел особенности античной культуры в борьбе двух начал — дионисийского и аполлоническо-го. Модерн любит выявлять человеческую страсть, ее буйство. Художники часто искали случай передать любовную страсть. Популярным стал мотив поцелуя, который буквально переходил от одного мастера к другому. Знаменитый «Поцелуй» Беренса (1898) давал одно из первых решений этого мотива. В своей цветной литографии немецкий мастер как бы абстрагировал его, вывел своеобразную формулу поцелуя. Поместив в центре две головы, слившиеся воедино, он окружил их копной волос, превратившихся в узор, в орнамент. Беренс свел мотив к знаку. Это как бы знак любви. Климт в картине того же названия (1911) стремился уравновесить порыв и абстрагированный декоративизм. Женское лицо, повернутое прямо на зрителя, выражает страсть откровенно и прямолинейно. В деревянной гравюре Э. Мунка (1902), вопреки обычным его приемам, экспрессия скорее таится внутри, чем выражена снаружи. Выразительный вариант «Поцелуя» создает П. Пикассо в одной из своих ранних работ — «Свидание» (1900), еще целиком ограниченных рамками Ар Нуво. Кроме этих классических произведений напомним и некоторые другие: бесконечные «Поцелуи» Сомова, «Китайский павильон. Ревнивец» Бенуа (1906), «Поцелуи сфинкса», которые так любили символисты всех стран. Вспомним и о Родене, который многократно варьировал свои «Поцелуи» в мраморе.

Людвиг фон Хофман. Весенний ветер

Мастера модерна не пренебрегали и другими формами проявления любви—вспомним хотя бы «Данаю» Климта (1907— 1908), где эротическое начало побеждает климтовский декоративизм. Довольно часто живописцев и графиков интересуют мифологические персонажи, утоляющие свою страсть в таком действии, в котором смешались любовь и смерть, любовь и кровь. Поэтому так любят изображать Саломею (Климт, Бе-мер, Бёрдсли, Штук, Коринт, Моро), Юдифь, Иродиаду, Далн-лу. Климтовская «Саломея» (1909) запечатлена в экстатическом состоянии: ее тонкие костлявые пальцы судорожно сжаты, глаза закатились, веки полуоткрыты. Женщина в экстазе — довольно часто встречающийся мотив в искусстве модерна. Экстаз — злодейски-эротический, как у Климта, экстаз танца, как в любой из «Вакханалий» Штука или Хофмана, или просто «Женщина в экстазе» Ходлера (1911) — они все сродни друг другу, все образуют новый род героинь, способных откровенно выявлять свое чувство, свое внутреннее состояние, жар своей души, пыл любви, движение тела.

Уильям Брэдли. Серпантинный танец. 1894

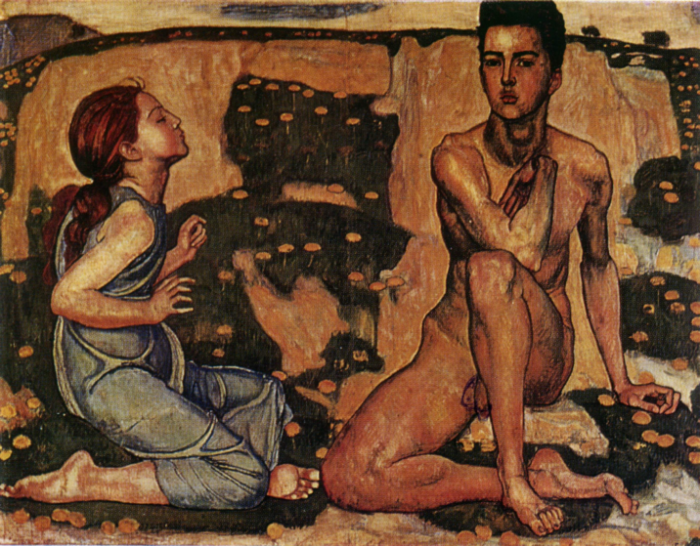

Художники модерна часто изображают юных героев. Их интересует пробуждение чувства, становление жизненных сил. Тема эта обычно берется не в духовном аспекте, а, скорее, физиологическом. Знаменитая картина «Весна» Ходлера (1901) служит тому ярким примером. Жизнь пробуждается в молодых телах и в еще не раскрывшихся душах. У Ходлера есть еще одна картина на близкую тему — «Юноша, удивленный женщинами» (1903). Парафразом ходлеровской темы стала одна из картин Петрова-Водкина — «Юность» (1911). Молодых героев мы постоянно встречаем в произведениях Хофмана. Юноши — правда, в состоянии томления — изображены Георгом Минне в его знаменитом колодце музея Карла Эрнста Остхауза в Хагене. Можно было бы легко продолжить этот список, найдя аналогии у Русселя, Майоля, у многих русских художников. Младенцы и юноши представлены на полотнах Кузнецова, Уткина, в скульптурных произведениях Голубкиной; юноша, пробуждающийся к жизни, — любимый мотив Матвеева в конце 900-х — начале 1910-х годов.

Обилие перечисленных мотивов не означает, однако, что иконография модерна окрашена лишь в оптимистические тона возрождения, порыва, пробуждения. В самом этом порыве и экстазе таились ущербность, надрыв, подчас перенапряжение. Та стихийность, о которой шла речь выше, оборачивалась другой своей стороной: стихия начинала господствовать над человеком, который становился в ее руках игрушкой. Радость порыва смешивалась с тревожным ожиданием. В изобилии бытовали мотивы умирания, безысходности, томления, отчаяния. Наиболее экспрессивно выражал их Э. Мунк — в «Комнате умирающего» (1893), «Крике» (1893), «Беспокойстве» (1894), «Пепле» (1894) и других произведениях 90-х годов.

Анри де Тулуз-Лотрек. Лои Фуллер. 1893

Пьер Рош. Лои Фуллер. Ок. 1900

Коломан Мозер. Танцовщица Лои Фуллер

Петер Беренс. Поцелуй. 1898

Аллегорический образ смерти был популярен у Бёклина, Штука, Клингера, Крэна. Томлением души проникнуты многие герои Врубеля.

Нельзя утверждать, что все перечисленные выше сюжеты и мотивы возникли лишь в живописи и графике стиля модерн, что их не было раньше. И мифологические персонажи, упоминавшиеся выше, и аллегорические образы, может быть, даже чаще, чем в искусстве модерна, присутствуют в европейском искусстве XV—XVII веков. Однако надо иметь в виду, что принцип мифологизма к XIX веку отступил на второй план перед задачами непосредственного постижения реальности, и художники предпочли прямое общение с натурой не только в процессе разработки фигур, предметов, пейзажа, интерьера, но и на уровне выбора сюжета. Для стиля модерн, напротив, показателен возврат к мифологическим персонажам и аллегорическим мотивам. Разумеется, при этом трактовка традиционных сюжетов оказалась на рубеже XIX—XX веков совершенно новой. Но этот вопрос выходит за рамки проблемы иконографии.

В стиле модерн рождается иконографическая общность, которая объединяет многие национальные школы. Стиль как бы побеждает национальную традицию, хотя в каждой школе сюжеты трактуются особо, с учетом традиций и национально-художественной ситуации.

Другая иконографическая общность также возникает из типичного для того времени представления о единстве всего живого. Это представление реализуется в изобилии животных и растительных форм, в стремлении соединить в некие новые фантастические существа цветок и птицу, волну и коня, рыбу и человека. Иногда на этом пути художники вновь полагаются на мифологию, которая, как известно, породила большое число подобных существ. Подчас художники изобретают их заново, ибо в этот период они сами себя чувствуют мифо-творцами, способными состязаться с коллективной народной фантазией, породившей некогда подобные образы. Очень часто, например, мы встречаем в живописи и графике козлоного пана. В картине Врубеля «Пан» (1899) это мифологическое существо, приспособленное к лесным просторам России, уподоблено пню, вырастающему из земли. Глаза пана горят огнем молодого месяца, висящего над горизонтом. Врубель нередко обращался к подобным образам. Вспомним его «Царев-ну-Лебедь» (1900), навеянную музыкой Римского-Корсакова и пением Забелы-Врубель. Птица-женщина, сохранившая чарующую человеческую красоту и обретшая пленительную мягкость лебедя, предстала в картине Врубеля в рамках театральной сцены, как бы удвоив тем самым ту условность, которая присуща искусству модерна.

Живописцы и графики немецкого Югендстиля чаще, чем мастера других школ, обращались к метаморфозам такого рода. Подобные герои есть у Бёклина, Клингера, Штука. Бёк-лин особенно любил тритонов и нереид — беззаботных обитателей морских просторов, занятых любовной игрой. Популярны были кентавры, воплощавшие идею мужской силы. Немецкие, французские и бельгийские символисты часто изображали сфинкса — идеального героя для художников модерна, героя, соединившего в себе женщину, птицу и льва.

В английской графике, и особенно у Уолтера Крэна, часто встречаем различные превращения: в «Конях Нептуна» (1892) кони рождаются из морских волн, в ряде графических работ из цветов появляются звери. Такие случаи — свидетельства различных тенденций модерна: тяготения к уподоблениям, интереса к мифу. Но наибольшую роль играет стремление подчеркнуть бесконечно разнообразные проявления жизни, ее постоянное движение, самообновление, самопреобразо-вание. В этих сюжетах раскрывается сама стихия жизни.

Но дело не только в отмеченных выше метаморфозах. Животный и растительный мир становится предметом специального внимания художников, скульпторов, графиков, мастеров прикладного искусства. В данном случае мы имеем дело не с традиционным анималистическим жанром, которого, пожалуй, и не найдешь в модерне, не с традиционным пейзажем или натюрмортом, где изображены цветы или деревья. Художника интересует не природа в целом, а отдельные ее части или предметы: цветок, лист или птица, стрекоза, бабочка. Все эти «персонажи» выступают не в обычном своем окружении, не в естественной среде, где они всегда существуют, а самостоятельно, как изолированный предмет или как предмет, условия существования которого не занимают художника.

Густав Климт. Саломея. Фрагмент. 1909

Густав Климт. Юдифь. 1901

Вспомним, как специально цветком интересовался один из самых глубоких живописцев модерна — Врубель. Он штудировал один цветок, рассматривая внимательно его структуру, мало интересуясь букетом в целом. «Сирень» Врубеля (1900) —это не натюрморт, не пейзаж; для выражения стихии цветения трудно подобрать название жанра. В других случаях цветок оказывается в руке героя или чаще — героини как некий знак, дающий возможность истолковать аллегорию или символ. Дерево или цветок могут быть признаком лирического созерцания художника (например, береза в рисунках и картинах Фогелера). В графике — особенно книжной — листья составляют гирлянды, которые утрачивают свои конкретные черты и становятся виньетками или другими книжными украшениями.

Разумеется, все эти случаи очень различны — они взяты из разных видов живописи и графики и служат разным целям, иногда являясь предметом изображения в станковой картине а иногда — книжным знаком или элементом графического оформления.

Но особенно важно то, что в любом случае цветок, лист, дерево, ветка выступают уже в качестве некоего понятия. Задача художника не в том, чтобы каждый раз постичь его конкретную неповторимость, а в том, чтобы использовать готовое художественное понятие, уже сложившийся образ для своих целей — часто символических.

Не приходится удивляться, что в модерне появились излюбленные цветы, к тому же имевшие определенное значение, которое извлекалось из сложившихся мифологических представлений. Любили тюльпан, орхидею, лилию. Орхидеи, лилии, кувшинки знаменовали трагедию, гибель, смерть. Колокольчики обозначали желание. Подсолнухи — горение, сияние солнца, своеобразную жажду жизни. Роза, нарцисс также были любимыми цветами модерна. Дерево часто выступало в своей символической роли как древо жизни или познания, как символ рая.

Георг Минне. Фонтан с пятью коленопреклоненными мальчиками. 1898-1906

Фердинанд Ходлер. Весна. 1901

Были свои привязанности у модерна и в мире животных, особенно в мире птиц. Любимыми были: лебедь, павлин, фазан. Лебедь привлекал своей изысканной красотой, аллегорией обреченности («лебединая песня»), белизной. Павлин, еще в Древнем Египте считавшийся символом города Солнца, нередко фигурировавший и в христианской иконографии у райского древа жизни, вызывал интерес своей экзотичностью. Вместе с тем его образ таил в себе и другой смысл: в многочисленных «глазках», вкрапленных в многоцветное оперенье, согласно преданиям, заключен был источник «сглаза».

Все, что мы говорим здесь о живописи и графике, имеет отношение и к орнаменту. Все перечисленные цветы, листья, птицы входят в орнамент, разумеется в условной, стилизованной форме. Мы обратимся к этой проблеме ниже, когда будем рассматривать роль орнамента в стиле модерн.

Вернемся к разговору о живописи и графике. Как видим, использование природных мотивов не приводит художников к традиционным формам пейзажного, натюрмортного или анималистического жанра. При этом художники модерна иногда обращаются к пейзажу или натюрморту. В этих случаях пейзаж часто тоже опирается на заведомую условность символического плана. На почве этой условности появляются «бродячие» мотивы. Мастера модерна любили изображать, например, остров, хотя и придавали ему разное значение. У Бёк-лина был «Остров мертвых» (1880), у Лейстикова (1890-е годы) и Сомова (1901)— «Остров любви». У Г. Кольбе—«Золотой остров» (1898). Фогелер делает свой «Остров» — обложку для журнала того же названия. «Китайский павильон. Ревнивец» Бенуа (1906) — это тот же остров, плавучий павильон. Остров — изолированный кусок земли, влекущий к себе возможностью уединения или интригующий страшной тайной.

В пейзажной живописи модерна можно найти и ряд других мотивов, которые группируются вокруг тех или иных идей или понятий. Во французской живописи был распространен идиллический пейзаж, служивший местом действия мифологических персонажей. Был популярен романтический пейзаж, рисующий бурю, порыв ветра, или морской пейзаж, с изображением волны. Волна стала сама по себе распространенным предметом изображения, или уподобления.

В процессе рассмотрения французской и русской живописи 90-х годов мы уже касались проблемы двойного преображения реальности и имели возможность определить характер сюжетов и мотивов, которыми пользовались художники. Гоген ищет свои мотивы на Таити по нескольким причинам, и все они связаны с тем миропониманием, на почве которого рождается новый стиль. Как мы говорили, жизнь таитян уже заведомо была не той повседневной реальностью, которая окружала французского художника в Париже, а совершенно особым, мифологизированным миром. Но дело не только в этом. Важен был факт бегства от городской цивилизации ради обретения естественного бытия. Органический, «естественный» человек становился героем Гогена, равно как и любого другого художника, предпринимавшего поездки в далекие страны, дабы найти в них новый источник вдохновения.

Сущностью естественного человека обладал мифологический герой. Это обстоятельство также во многом служит объяснением столь большой популярности мифа как сюжетного источника. Мы не будем перечислять те эпизоды из мифологий разных народов, которые послужили основой для сюжетов модерна. Их много. К тому же они принадлежат различным эпохам, уходя подчас в древний эпос, разным странам и частям света. Как мы видели, нередко художник обращается к своей национальной мифологии.

Рядом с мифом в виде его младшей сестры располагается в этой сюжетной системе сказка, которая тоже составляет важный резерв разного рода мотивов. Обращение к сказке — это традиция еще романтических времен. Особенно популярна была сказка в немецком романтизме. И в Югендстиле обращение к сказочным сюжетам не является редкостью — не только в иллюстрации, но и в самостоятельных станковых произведениях. В русском модерне также мы часто сталкиваемся со сказочными сюжетами. Поленова, Якунчикова, Малютин, Билибин брали из русских сказок сюжеты и для картин и для иллюстраций.

Наконец, весьма существенная иконографическая общность образуется вокруг театральных сюжетов и тенденций театрализации жизни. Художники разных стран сформировали здесь свои сюжетные группы. Французы тяготели к балету, цирку, к эстраде кафе. Немцы запечатлевали оперных артистов, сцену больших театров. Русские, хотя иногда и пользовались подобными сюжетами (например, Бенуа), больше стремились к тому, чтобы жизнь преобразить театром, чтобы театрализовать жизнь.

М. А. Врубель. Сирень. 1900

Это — одна из особенностей иконографии русского модерна. Но есть и другие. Русские живописцы любят сцены гулянья (карусели, масленица, прогулки по набережной или по улице) или какие-то другие сцены, где можно изобразить скопление людских масс (базары, торжественные шествия). Как самостоятельный мотив существует в русской живописи и графике мотив шествия, выхода, выезда, возможно, перекликающийся с древнерусскими сюжетами, хотя, разумеется, не прямо, а опосредованно.

Перечень сюжетов и мотивов в живописи и графике модерна создает некое общее впечатление об иконографии стиля. Но при этом следует помнить, что иконография не могла имет решающего значения при формировании самого стиля. Однако связь иконографии и стиля неоспорима и двустороння: стиль не только подбирает себе сюжеты, но и сам как бы подлаживается под сюжеты и мотивы, которые оказываются в сфере его интересов.

Уолтер Крэн. Кони Нептуна. 1893

Мы не будем говорить об иконографии модерна в скульптуре. Здесь есть опасность больших натяжек. Дело в том, что скульптура более ограниченна и традиционна в своих жанрах или тематически-сюжетных типах, нежели живопись и графика. С другой стороны, мы уже имели случай говорить о том, что в скульптуре редки случаи проявления «чистого» модерна. В большинстве своем самые значительные мастера этого времени оказывались между стилевыми течениями, воспринимая разные стилевые черты. И тем не менее в ряде случаев иконография скульптурного модерна как бы подстраивается под иконографию живописного. Вспомним сказочного Коненкова 900—910-х годов или его же обращение к мифу, к античности (аналогия неоклассицистическим тенденциям в позднем модерне). Мы уже говорили о «Поцелуях» Родена, о «юношах» Минне и Матвеева. Близка в целом символистской иконографии А. Голубкина. Вспомним ее «Волну», сделанную для шехтелевского здания Художественного театра. Эти примеры можно было бы расширить, ибо материал для них дают и Майоль, и Бурдель, и Минне, и Кольбе, и Лем-брук, и многие другие мастера.

Живопись, скульптура, прикладное искусство с присущими им иконографическими особенностями участвуют в формировании архитектурного образа, ибо модерн тяготеет к синтезу искусств (об этом — ниже). Но можно говорить и об «иконографии» в архитектуре модерна, имея в виду под этим термином в данном случае, скорее, «жанровую» структуру. Какие здания преимущественно строятся, в каких типах построек выявляется стиль? Условно типы зданий можно рассматривать как «иконографию» архитектуры.

Ответ на поставленный вопрос лежит как бы на поверхности. Выше уже шла речь 6 культе частного дома в модерне. Те примеры, которые были приведены при рассмотрении истории стиля, достаточно красноречивы. Дом ван де Вельде в Уккле, особняки Орта, Шехтеля принадлежат к наиболее выразительным явлениям стиля — одни комплексностью своего замысла (ван де Вельде), другие качеством архитектуры (Орта, Шехтель). В частном доме стиль смог воплотиться особенно полноценно в силу многогранности его претворения — в архитектуре здания в целом, в отделке интерьеров, деталей и т. д. Здесь наиболее последовательно выявилась возможность строить «изнутри».

Но мы уже знаем, что архитектура модерна никак не могла и не хотела ограничиваться этим камерным жанром. Активно строились общественные сооружения, магазины, вокзалы. Разумеется, модерн не «выбирал» эти жанры. Если бы не было модерна, все равно в эти годы строились бы вокзалы и магазины, театры и рестораны. Но для нас важно, что модерн как стиль должен был «иметь дело» именно с этими зданиями. К тому же в подобных постройках выявилась другая сторона стиля — его тяготение к открытости, публичности, «выставочности». Кстати, сами выставки — особенно международные — тоже стали «жанром» модерна. Здесь чаще всего модерн сливался с национальными средневековыми традициями, ибо на этих международных форумах возводились национальные павильоны.

Феликс Валлотон. Лебеди. 1892

Своеобразное решение в модерне получил доходный дом. Сам этот «жанр», как и другие, был порожден более ранним временем, хотя среди других — он один из самых молодых. Реже в стиле модерн строились церкви, правительственные учреждения. Как мы видели на некоторых примерах, промышленная архитектура имела известные точки соприкосновения с модерном или, во всяком случае, с мастерами нашего стиля.

Были свои особенности в русской архитектуре. Модерн дал прекрасные образцы торговых домов, контор, банков. Русское купечество в то время только вошло в силу; оно стремилось этот стиль сделать своим. Не случайно модерн расцветал в купеческой Москве, а не в чиновном Петербурге, в торговых городах, например в Ростове-на-Дону, Коканде и др.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: иконография в разных видах искусства формируется не «изнутри» стиля, а стилем как бы выбирается. Этот выбор стилю сделать нетрудно, ибо и он сам, и излюбленные сюжеты, мотивы, архитектурные жанры порождены одним и тем же временем, одними настроениями эпохи рубежа столетий.

Скачать реферат: